在全球足球界,赛事的主办权往往象征着一个国家的影响力和国际地位。2023年,沙特阿拉伯成功获得2034年世界杯的申办权,这一决定不仅为沙特带来了巨大的商业利益和国际关注,也在一定程度上改变了世界体育格局。同时,中国在2046年前难以获得大型赛事的主办权,进一步凸显了这两国在足球领域的差异。本文将从沙特的申办优势、国际政治影响、经济资源整合及中国的种种挑战四个方面,对沙特独占2034年世界杯申办权与中国2046年前难以举办赛事进行详细分析,试图揭示背后的深层次原因和未来发展可能性。

1、沙特的申办优势

沙特阿拉伯在申办2034年世界杯上展现出强大的实力,其国家政策和财务支持为其提供了坚实后盾。首先,沙特拥有丰富的石油资源,这使其在基础设施建设和场馆建设方面具备了充足的资金保障。相比于其他竞争者,沙特在场馆建设、高速公路以及酒店等基础设施投资方面更具优势,能够在短时间内完成建设任务。

其次,沙特近年来积极推进“愿景2030”计划,该计划通过多样化经济结构和发展旅游业,力图提升国家形象和国际地位。在这一背景下,举办世界杯成为了展示国家发展成果的重要平台。沙特在宣传过程中,将一系列体育活动与文化交流相结合,吸引了国际社会的关注。

开元棋牌官方网站

开元棋牌官方网站最后,沙特政府还展现出了对体育领域的强大支持。从各类足球赛事的举办到足球人才的引进,沙特展示了对足球事业的重视程度。这种强有力的支持,让其他国家在申办权的角逐中显得相对无力。

2、国际政治影响

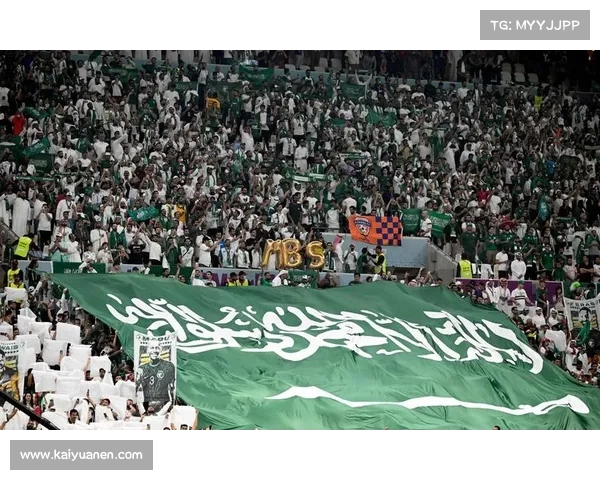

足球赛事从来都不仅仅是体育赛事,更是国际关系和政治博弈的体现。沙特成功申办2034年世界杯,也与其在中东地区的政治地位密切相关。作为海湾国家的领头羊,沙特在推动地区稳定和发展方面发挥着重要角色。而举办世界杯,将进一步增强其在国际社会中的话语权。

沙特的申办过程也得到了邻国及一些主要国家的支持,这种通过体育外交进行的合作,帮助其提升了国家形象。此外,沙特还积极参与国际组织,通过体育赛事增进与其他国家的关系,这为其争取到世界杯的主办权奠定了良好的基础。

反观中国,在国际政治方面面临的一些挑战,例如对其人权问题的国际批评,这对其争取大型赛事的主办权造成了一定影响。此外,国际社会对于中国在体育领域的扩张行为产生了警惕,使得中国在举办大型赛事方面的机会相对较少。

3、经济资源整合

沙特的经济资源整合能力在申办2034年世界杯时显得尤为突出。沙特的财政富裕不光体现在国家层面,更延伸至私人部门和企业。政府可以通过与大企业合作,借助其财力来完成赛事的各项需求。这种公私合营的模式,显著提升了沙特在赛事承办中的承接能力。

此外,沙特还通过体育投资吸引了大量的外国投资者,形成了良好的商业生态。这些投资不仅包括赛事基础设施,也涵盖了体育产业的多方面发展,让世界杯的举办成为经济发展的催化剂。这种经济策略的成功,有助于提升沙特的国际形象与品牌价值。

与之相比,中国在经济资源整合上仍面临困难,尤其是在如何吸引外资和增强私人部门的参与方面。尽管中国已经在多项体育投资中取得了一定的成功,但整体环境和政策支持尚未完全到位,这限制了其在国际赛事主办中的竞争力。

4、中国的重点挑战

中国2030年实现双碳目标的背景下,未来的体育和建设投资压力加大。近年来,中国在生态环境保护上的投入显著增加,这使得用于大型赛事的财务资源受到限制。此外,由于政策的限制,投资者对基础设施建设项目的参与积极性降低,进而造成赛事承办的整体投入不足。

另外,中国的社会文化环境相对保守,包括对国际赛事的接受程度以及对外来文化的包容性尚待提高。这样的情况下,国际体育活动不仅是文化的交流,还可能引发一些社会问题,导致赛事组织的复杂性上升。这些因素无疑使得中国在申办大型国际赛事时面临重重阻碍。

最后,中国足球本土发展的问题也值得关注。长期以来,中国足球的水平未能获得长足进步,球迷对足球的关注度和忠诚度也大打折扣。这使得中国在争取国际赛事申办权方面失去了一部分市场基础。然而,倘若能对足球进行足够的投资,并结合市场的实际需求进行战略调整,中国将来有可能扭转局面。

总结:

通过上述分析,我们可以看到,沙特独占2034年世界杯申办权的成功,不仅仅是其经济与资源的优势,更是其在国际政治、文化宣传和商业模式创新中的多重成果。沙特在综合各方面优势,充分利用全球化背景下的体育商业机会,走出了一条符合自身国情的发展道路。

而中国在2046年前难以举办赛事的原因则相对复杂,涉及到经济、社会、政治及文化多个方面的障碍。要想突破这些困难,不仅需要政策的支持,更需要全社会对体育事业的重视与投入。未来,中国体育若能实现自我革新,打破现有瓶颈,或将在国际赛事中找到新的机遇。